数字孪生作为一种新兴通用性技术,正加速向工业制造、交通运输、水利流域、能源生产、城市治理等各行业深入渗透,已成为数字化转型进程中不可或缺的新技术引擎。

数字孪生技术作为多种优势技术集成突破的代表,逐渐成为产业各界关注的热点。《“十四五”国家信息化规划》《“十四五” 数字经济发展规划》等规划文件均提出要强化数字孪生技术战略研究布局和技术融通创新。

为促进数字孪生技术能力创新、应用推广、产业培育,深入总结优秀成果与典型实践经验,助力企业、城市数字化转型,带动经济社会高质量发展,中国信息通信研究院联合中国互联网协会共同开展全国数字孪生城市技术应用实践案例征集活动。

案例汇编通过对已实施的国内外数字孪生城市实践案例分析,结合政策要求、行业热点、市场规模等态势,根据项目覆盖范围和行业应用,将所有案例划分为园区(新区)综合治理、一网统管、能源电力、水利水务、智能制造、交通物流等领域。

一、案例背景

2018 年 3 月 2 日,国家住房城乡建设部向广州市政府和厦门市政府下发了《住房城乡建设部关于开展运用 BIM 系统进行工程建设项目报建并与“多规合一”管理平台衔接试点工作的函》(建规函[2018]32 号),要求通过改造 BIM 系统进行工程建设项目数字化管理,提高项目报建审批数字化和信息化水平,并将改造成的 BIM 报建系统与“多规合一”管理平台衔接,逐步实现工程建设项目电子化审查审批,推动建设领域信息化、数字化、智能化建设,为智慧城市建设奠定基础。2021 年 8 月,广州市试点工作方案经市政府审定并报部备案后,由市住房城乡建设局、市工业和信息化局联合印发实施,内容明确七大类 16 项任务,分工涉及 19 家相关市政府职能部门、区政府和企业等。

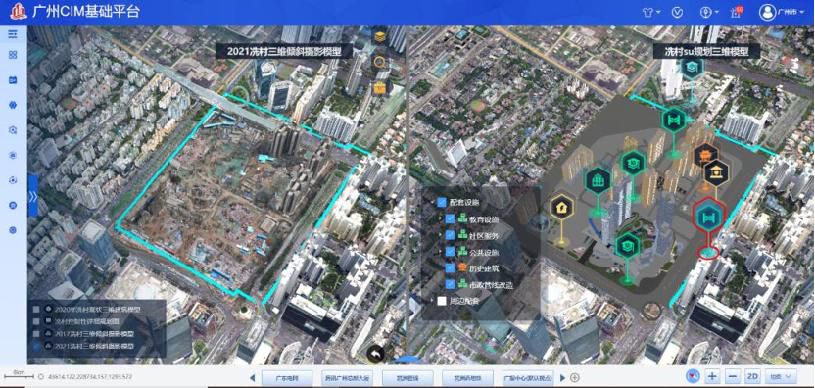

本项目基于 CIM 基础平台拓展 CIM 平台应用,面向政府部门、企事业单位及社会公众开展多种类型的定制开发与应用。其中典型应用场景包括智慧城市规划,该场景集成土地利用现状、城市三维模型,对城市进行二三维一体化展示,利用二三维分析技术对城市规划进行辅助设计,搭建城市空间规划实施监督预警系统,实时提供城市重要信息要素的可视化大数据分析和位置集成,为城市规划和发展提供决策支持。目前广州聚焦新城建任务,构建 CIM+应用体系,开发了包括智慧工改、智慧工地、城市更新、桥梁健康、智慧社区、穗智管、智慧名城等 20 多个场景的 CIM+ 应用,形成 CIM+ 应用生态。

二、应用场景

场景 1:CIM+智慧工改

广州 CIM 基础平台以工程建设项目审批改革为切入点,构建了“规划报建、设计方案报审、施工图审查、竣工验收备案”四个阶段的基于 BIM 模型二三维辅助审查应用:

- 规划审查阶段,实现了计算机辅助合规性审查,实现容积率等12 项规划指标自动提取和计算机辅助生成“规划条件”,减少了人为计核误差和人工复核时间。

- 建筑设计方案审查阶段,实现从设计自检、规划指标一键提取、表单数据自动化填报、指标审核的全链条覆盖。

- 施工图三维数字化审查阶段,实现建筑、结构、给排水、暖通、电气五大专业,以及消防、人防、节能三大专项 285 条国家规范标准条文的计算机辅助审查,其中结构专业可智能审查覆盖混凝土结构可量化条文 80%以上。

- 竣工验收阶段,汇集三维建筑模型,推动三维建筑模型与工程质量验收、测绘验收、消防验收、人防验收等信息挂接,辅助三维数字化竣工验收备案。

图 1 CIM+工程项目建设审批

广州市在施工图三维数字化审查阶段,针对施工图审查的主要特点,对《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》分专业统计并 形成完整条文清单。以重要性为出发点,对条文清单进行筛选分级,形成条文筛选表。经审图专家及开发人员共同确认,最终确定智能审查范围。

- 在前期阶段,召开专家讨论会,对智能审查范围内的条 文进行权威解读,拆解条文内容并建立量化指标体系;召开专家评审会,对跨专业的联合审查内容进行知识融合,对疑难问题进行研讨,保证审查的准确性和权威性。

- 在开发阶段,开发人员与专家持续深入沟通,确保审查内容准确可靠,根据条文语义规则库,开发智能审查引擎,最终实现 BIM 智能审查。

广州市施工图三维数字化审查系统在 2020 年 10 月 1 日正式上线试运行,截至 2021 年底,全市通过 BIM 申报的项目数达到 393,参与的建设单位 231 家、设计 单位 173 家、审查机构 21 家。系统上线运行期间连续组织多场“基于规范条文的 BIM 施工图审查”推广培训,直接地促进广州市建造业 BIM 信息化水平的提升。以华南理工大学广州国际校区二期为例,其建筑面积 59 万平方米,通过 BIM 数字化技术发现问题共 1733 处,减少了不必要的损失。

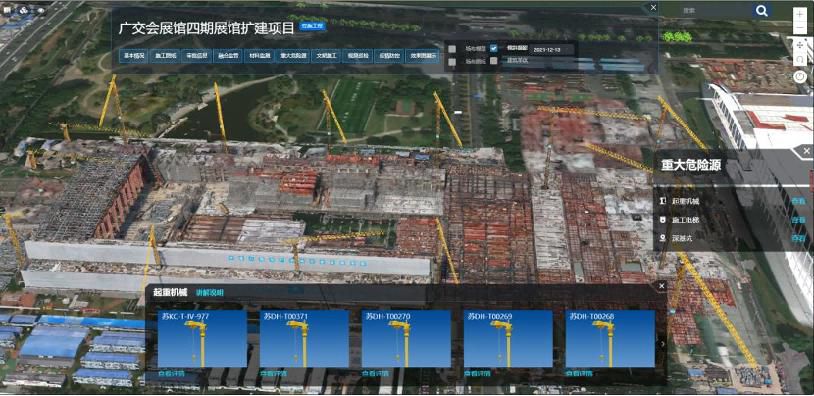

场景 2:CIM+智慧工地

广州 CIM 平台在智慧工地应用方面实现对全市 2000 多个在建工地的综合监管,可对工程质量、安全施工、文明施工、日常执法等方面进行智慧化管理。

- 在质量管理方面,广州 CIM 平台采用物联网技术实现对工程混凝土浇筑情况的过程记录、统计汇总、检测和分析等应用。

- 在安全管理方面,广州 CIM 平台推行深基坑、起重机械设备的可视化实时监测,三维动态展示起重机的工作状态,包括风速、力矩、载重的等实时监测参数在文明施工方面,对扬尘,噪声进行实时监测查,落实环保要求。

- 在日常执法方面,执法人员在移动端实现工程选取、查看,并展现工程项目现场采集数据、现场执法、反馈信息,跟踪和监督整改落实情况等,并对检查结果数据进行查看。对关键位置定点巡检、远程巡检、视频录像巡检、全景影像巡检、无人机巡检等方式,将无人机影像与 CIM 模型无缝叠加,提供施工进度的管理与比照。

图 2 CIM+智慧工地

场景 3:CIM+城市更新

CIM 平台可以加快城市更新全过程精准化和智能化管理,从项目申报到数据摸查,方案编制、方案审定,再到批后监管的全生命周期管理,实现从数据到方案生成的一体化协同联动。通过对比改造前后的效果,结合三维规划模型展示详细规划方案,结合周边配套设施可以分析周边工地和房地产市场情况。

在城市更新片区智能策划方面,进行经济平衡测算,引导城市更新项目综合考虑投资平衡,保障城市更新项目实施落地;采用智能策划手段布局用地方案,通过强排设计输出三维强排效果图,实现从数据到方案生成的一体化协同联动,将工作效率提高至 3 倍以上。

在具体实施应用方面,采用无人机航拍等手段获取影像数据,并通过影像数据进行三维建模,结合四标四实数据,分析改造范围内的实有人口,实有房屋和实有单位等信息。这解决了村民不配合入户等问题,获取一个村落的数据时间周期由两个月缩减至两周,且作业成本仅为传统入户测量的十分之一,在提高效率的同时降低项目成本。

图 3 CIM+城市更新

场景 4:CIM+桥梁健康

基于 CIM 基础平台可以远程实时监测桥梁健康情况,以物联网、云计算等新技术解决传统管理方式的弊端,用科技提高效率,实现桥梁监测管理工作智能化、可视化、痕迹化,将“人防、物防、技 防”结合应用于传统的桥梁健康管理和监督。当前广州 CIM 平台实现了对静力水准仪、倾角计、温湿度传感器等关键安全设备信息的感测、分析、整合,提高供需对接的有效性,推动桥梁监测模式从传统向现代、被动向主动、单一向综合、人工向智能的发展。

图 4 CIM+桥梁健康

场景 5:CIM+智慧社区

基于 CIM 基础平台的智慧社区应用,整合区域人、地、物、情、事、组织和房屋等信息,统筹公共管理、公共服务和商业服务等资源,提升社区治理和小区管理现代化,促进公共服务和便民利民服务智能化。广州 CIM 平台选取试点社区,通过对接门禁、卡口、人脸识别设备等实现对社区人员、车辆等的智慧化管控;通过对接消防设备、电梯设备等实现对社区基础设施运行方面的远程监控;通过对接四标四实信息,实现对社区的房屋、人口的三维管理。

以广州市越秀区旧南海县智慧社区为例,社区通过对接 AI 算法升级摄像头、物联网烟感器等物联传感设备,对高空抛物、垃圾堆放、消防占道人群聚集行为、烟雾状态等进行实时监测并对异常情况发出警报,警报信息实时推送给越秀先锋小程序,由社区相关部门进行闭环跟进处理。

图 5 CIM+智慧社区

三、案例总结

1. 经济效益

现状三维模型每平方公里的成本约为 6 万元,广州市 CIM 基础平台分别为广州市公安局、政数局、城管局提供约 550 平方公里,以及海珠区约 69 平方公里和黄埔区约 24 平方公里现状三维模型数据共享使用,节省政府投资约 10458 万元。通过项目的研究和推广应用,带动了一批国内重点试点示范项目,比如北京、济南、湖南等,并衍生如基于 CIM 基础平台的多规合一平台、城市设计、工程建设项目审批和建设管理、公共服务与城市公共安全管理等迭代平台,为相关企业创造近 12848 万元的产值。根据施工图三维数字化审查系统统计数据,自 2020 年 10 月 1 日系统正式试运行至今,共收到报审项目 285 个,总建筑面积达 2051 万平方米,按照《广东省建筑信息模型(BIM)技术应用费用计价参考依据》,本项目为 BIM 设计单位带来经济效益约 43000 万元。

2. 社会效益

试点先行树立标杆,为各地提供可复制可推广的广州经验。作为住建部确定的首批试点城市,广州市率先完成 CIM 平台搭建,形成可复制可推广的广州经验,充分发挥出试点城市在 CIM 技术应用的引领作用,树立了全国试点城市 CIM 建设示范标杆,统筹推进CIM 技术研发水平不断提高,在全国的 CIM 平台建设工作中发挥良好的指导作用,使各地 CIM 平台建设方面有据可依、趋于一致,减少了矛盾,促进了全国相关建设的高效协同。

CIM 平台夯实智慧城市建设基础,提升城市精细化智能化管理水平。利用 CIM 平台创建新型智慧城市的三维数字底座和可视化管理平台,集成地上地下、室内室外、红线内外无缝对接的三维实体模型,在规划设计阶段可将规划设计蓝图升级为更直观的三维数字化模型,为城市设计及项目设计方案中的建筑材质、城市色彩、建筑风貌等城市品质化需求提供技术保障;在建设施工阶段,基于CIM 平台可应用于项目施工图模型的智能审查、施工进程质量动态监管、竣工验收的模型比对与合规检查等;在城市运行阶段,CIM 平台集成物联网、移动互联网与实体城市关联,辅助城市规划、建设与运营决策,实现智慧城市的动态精细运行管理。

引领全国 CIM/BIM 标准研究与应用落地,推动新型智慧城市发展。通过项目首次提出共识性的 CIM 和 CIM 基础平台官方定义, 并开展 BIM/CIM 专业技术领域内标准研究、制定与宣贯等工作,提升 BIM/CIM 标准研究与应用水平。贯彻落实我国自主创新的主张,在 BIM 和 3DGIS 集成创新基础上,发展具有自主知识产权的CIM/BIM 技术和产品。构建面向超大城市的 CIM 标准体系,具备全国引领示范作用,提升我国智慧城市领域的整体标准化水平。

培养锻造高水平人才队伍,优化产业生态圈。本项目联合政府、科研高校、建筑和信息化等企业,形成了政产学研的协同攻关团队,培养了一批在 CIM 技术上具有创新研发能力的高水平人才,为 CIM 技术高质量发展和应用奠定基础;在 CIM 产业培育方面,以“新城建”为契机,依托 CIM 技术发展,由建设、施工、生产、运营、金融等 21 家龙头企业组建广州市建设行业智慧化产业联盟。同时,以CIM 试点建设项目为起点,立足 CIM 核心关键技术产业,重点发展 CIM 在智慧建造、智慧市政设施产业领域的融合应用,构建产业体系—产业生态圈—产业功能区的三级支撑体系,通过产业政策引导和龙头企业带动,依托城市良好的产业基础,促进 CIM+智慧应用产业的发展。

3. 可推广性

建立覆盖 CIM 平台建设、数据汇交、施工图审查、竣工验收备案等关键技术及应用场景的 CIM 标准体系,主导编制国内第一部CIM 技术导则,并提炼形成多项行业、省级、市级标准,推动广州CIM 平台与国家级、省级 CIM 平台的互联互通。提出面向智慧城市建设的 CIM 基础平台总体框架,主导编制国内第一部 CIM 基础平台技术文件《城市信息模型(CIM)基础平台技术导则》;编制国家行业标准 3 项、省市地方标准 3 项、试点项目标准 9 项,覆盖 CIM 平台建设、数据汇交、施工图审查、竣工验收备案等关键技术及应用场景,打通了 CIM 平台与工程建设项目审批的信息渠道并解决了 BIM 软件的兼容性问题,形成可复制推广的广州经验。

4. 创新点

建立多类别多层次 CIM 标准体系,为 CIM 基础平台建设提供有力保障,标准成果已纳入住建部《城市信息模型(CIM)基础平台技术导则》《城市信息模型应用统一标准》等系列标准,并构建了 CIM 数据分级分类体系,实现了 CIM 数据的高效融合、加工、存储和共享应用。

研发了GIS/BIM/VR 等多种主流图形引擎的高效混合驱动技术,提出了“场景服务聚合分发策略”,实现了地理信息模型、建筑信息模型、仿真信息模型等的汇聚、存储、统一管理与高效渲染表达,支撑超大城市“一网统管”的运行。

研发了超大城市“规划-建设-运营”的全过程 CIM 协同系列技术,构建了“穗智管”城市运行管理中枢的三维基础底座,实现 CIM 服务的分级、分类、抽取、合并等服务组合要求,以及跨部门数据共享与传导互动。

本文摘编自中国信息通信研究院和中国互联网协会发布的《数字孪生城市技术应用典型实践案例汇编(2022年)》。