2025 年 8 月 26 日,国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。国家发展改革委负责人答记者问,把“为什么现在发文”“到底要解决什么痛点”一次讲清。

- 技术已到价值创造阶段,却卡在供需对接的“最后一公里”。

- 智能化新产品层出不穷,但规模化落地障碍仍然很大。

- 需要一次国家层级的战略统筹,避免资源浪费和标准混乱。

此前一篇《从风口到地面:用央国企上新的66个“AI+”场景赚到第一桶金》中先写到,只要各方以“场景先行、商业闭环、安全共治”这十二个字,就能把上一次的教训变成这一次的养分,让人工智能真正长在产业里,而不是飘在风口上。

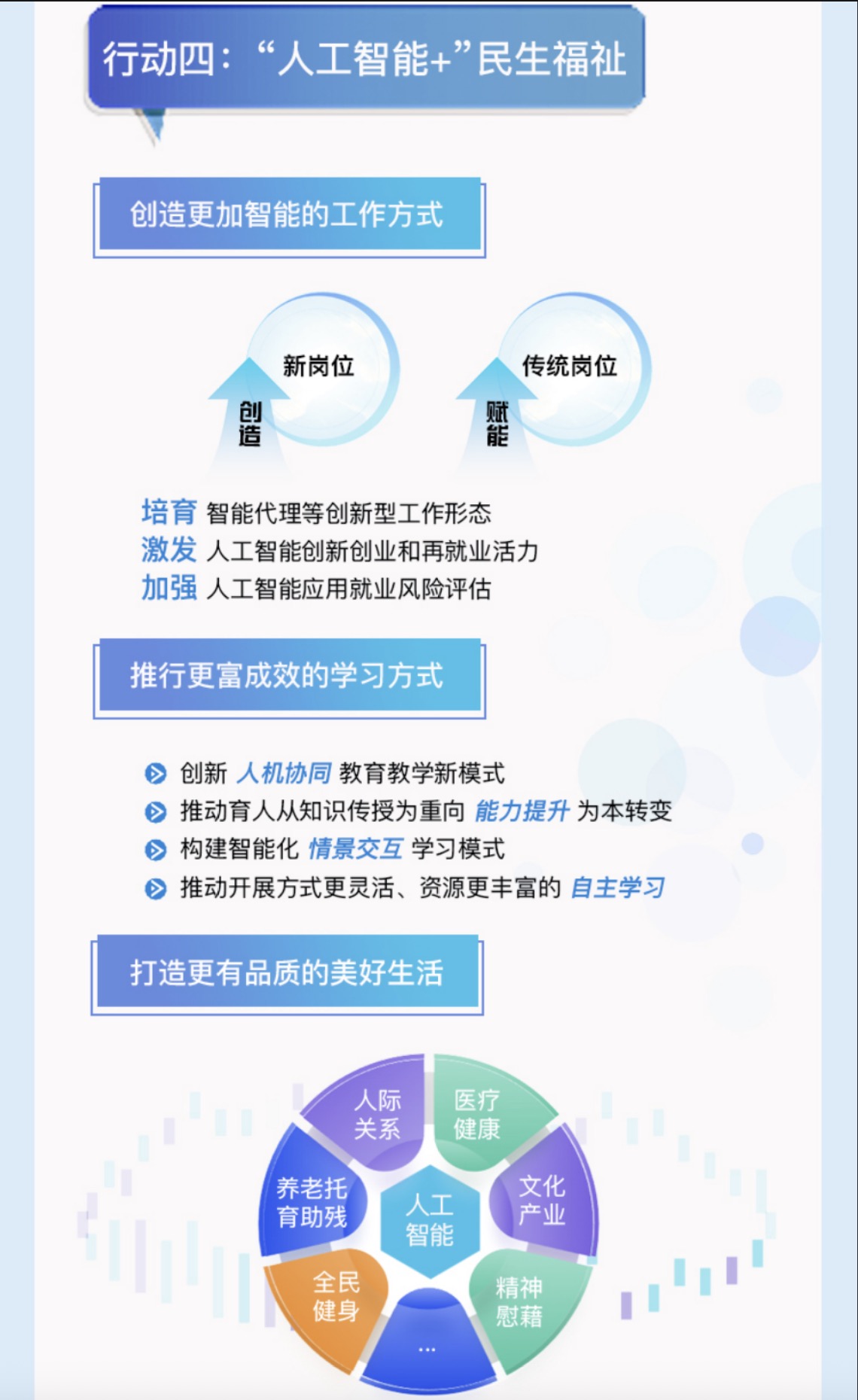

而对于普通人从“AI+”政策到生活的下一步,数治网在此有幸预判到《意见》的预判,2023年起数治网院iDigi推出素养测评、自主学习、实践认证三步进阶,与“人工智能+”民生福祉行动中“推动开展方式更灵活、资源更丰富的自主学习”不谋而合。

01 政策落地的钟声

首先,针对这些痛点,政策把任务拆成“六大行动”“八大支撑”,并首次提出在全国建设一批“国家人工智能应用中试基地”。国家在中试基地里提供算力、数据、模型三项公共服务,企业只需带着痛点进门,带着方案出门。

- 聚焦行业共性难题,做出标杆示范;

- 打通供需对接、数据开放、资源共享;

- 沉淀共性能力,降低创新门槛;

- 培育共赢生态,推动范式变革。

未来三年,人工智能不再是实验室话题,而是普通人每天都会碰到的日常工具。教育、医疗、养老是最先受益的三件事。

- 教育——每个学生配一位“AI 学伴”。学伴记录错题、推荐习题、提醒休息,把老师从批改作业中解放出来,把时间留给面对面交流。

- 医疗——每个社区医院配一位“AI 助手”。助手负责初诊分诊,大病向上转诊,小病就地解决,居民少跑腿。

- 养老——每个老人戴一块“AI 腕表”。腕表监测心率、血压、跌倒风险,异常数据自动通知家属和社区医生,把急救从“小时级”压缩到“分钟级”。

国家给出三个时间点:

- 2027 年——六大重点领域基本普及:率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。

- 2030 年——智能经济成为增长主引擎:我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%,智能经济成为我国经济发展的重要增长极。

- 2035 年——为现代化搭好底座:我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。

02 六大行动里的三条主线

文件围绕科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作6大重点领域,其中三块与普通人关系最紧:产业、消费、民生。我们可以把它们串成一条线:先让工厂变聪明,再让商品更贴心,最后让生活更省力。

1. 产业:让机器先学会

工厂是最早感受到变化的场所。政策要求“工业全要素智能化”,翻译过来就是:研发、设计、生产、物流、售后,每一个环节都要能跟机器对话。怎么做?

- 先给每台设备装上“耳朵”和“大脑”。传感器收集数据,算法实时调整参数,减少残次品。

- 再给整条供应链装上“神经系统”。需求一变,原料、排产、物流自动重排,减少库存积压。

- 最后把老师傅的经验变成“数字师傅”。算法学习老师傅调机、修机的动作,新人戴上 AR 眼镜就能得到实时指导。

数治网提出“数据5A”治理法则与A-EO决策框架结合,把隐性知识变为显性知识的同时,输出最佳实践,如《数据治理“黄金法则”:一套从混乱到价值释放的实战框架(附案例)》一篇中提到的。

2. 消费:让商品更懂人

工厂效率提升后,成本下降,新品迭代速度加快,下一步轮到消费者“尝新”。政策推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。

“万物智联”指的是所有设备说同一种语言,还能够学习个人习惯。冰箱发现鸡蛋只剩三个,自动在电商平台下单;汽车快到公司,自动查询停车场空位;空调根据当天步数判断身体疲劳度,提前调低温度。

这些场景不是科幻,而是 2027 年前的标配。

3. 民生:让服务更普惠

产业和消费升级后,普通人最担心的问题是:机器会不会抢我的饭碗?政策给出的答案是:先补位,再转岗。

- 补位——把危险、枯燥、缺人的岗位留给机器。矿井巡检、高空清洁、养老陪护,先由机器人顶上。

- 转岗——国家同步推出“人工智能技能培训”。未来三年将培训一千万名“数据标注”“AI训练”“人机协调”等新兴职业从业人员。

他们不是码农,而是懂得把业务问题翻译成机器语言的人。举例来说,护士长为“夜班护士人手不足”发愁,AI人机协调人员调出历史数据,发现 80% 的夜间呼叫其实是测血压,于是把流程改成机器人测、护士复核,夜班人力减少一半,病人等待时间也缩短一半。

03 八大支撑中事关的三件

政策以硬基础和软建设为保障,统筹发展和安全,夯实“人工智能+”行动8大支撑:模型、数据、算力、应用、开源、人才、法规、安全。其中有三大支柱和普通人息息相关。

1. 算力像水电一样便宜

国家正在织一张“全国算力网”,就像当年的电网,只需像交电费一样买“算力套餐”。西部建机房,东部用算力,电费低的地方计算,离用户近的地方出结果。对个人来说,手机、车、家电里的芯片会越来越小,因为重活都迁到云端了。

2. 数据共享,但隐私不裸奔

医疗、交通、气象等政府数据将脱敏后向社会开放,企业可以拿来训练模型,但个人隐私受三层保护:匿名化、加密传输、用途审计。举个例子:AI 公司可以知道“某条路在周一早高峰平均车速 25 公里”,但不能具体到“你周一几点出门”。

3. 开源社区,普通人也能参与

国家鼓励开源,高校把开源贡献计入学分,企业把开源项目纳入考核:鼓励高校将开源贡献纳入学生学分认证和教师成果认定。支持企业、高校、科研机构等探索普惠高效的开源应用新模式。

数治网院iDigi也将推出卓越人才实训中心(CoE)万千百工程,衔接高校学分和行业专业资格,开设数据标注、AI训练等新兴职业“以练代训”,带动直接间接就业。

04 未来十年的“AI+”生活

2025 年 9 月

一家新开的社区医院没有挂号窗口,只有一排自助机。刷身份证,AI 助手语音问:“哪里不舒服?”你描述症状,30 秒后拿到一张检查单,上面已经预测三种可能病因,并标注概率。医生只需确认或修改。

2026 年

你所在的公司宣布“四天工作制”,原因是 AI 把流程里重复劳动吃掉三分之二。省下来的时间,公司让你参加“人机协调”培训,工资不降反升。

2027 年

新一代冰箱发现你最近常买低盐食品,自动把菜谱推荐调整为“减盐版”。同时,冰箱向电商下单的鸡蛋不再是 12 个一盒,而是 6 个一盒,因为 AI 发现你一个人吃不完,经常浪费。

2028 年

所有教材都在 AI 学伴里,习题根据掌握程度动态生成。家长会上,老师不再念分数,而是展示每个孩子的“能力雷达图”:创造力、逻辑力、共情力一目了然。

2029 年

父母年过七十,家里装上 AI 护理套装:床垫监测呼吸,马桶监测尿液,腕表监测步态。一天夜里,父亲起夜跌倒,腕表 10 秒内通知你和社区医生。等你赶到,医生已经在门口。

2030 年

自驾去外地,车开到高速口自动切换为“无人驾驶模式”,你在后排开视频会议,车自己完成超车、充电、缴费。预计智能经济占 GDP 比重超过 30%,新增就业岗位 4000 万个,其中 60% 由“AI人机协调”“人机交互设计”等新职业构成。

2035 年

等到退休时,配上一位“数字孪生人”,学习完你数十年的工作笔记、生活喜好,能代你回复邮件、安排聚会、甚至帮你写回忆录。它不是你,却懂你。国家全面进入智能社会,人工智能像今天的互联网一样,无处不在却无感运行。

结语

1. 把学习当习惯

国家开放大学已陆续上线“人工智能通识课”,数治网院iDigi“数字ABC”课程体系也将数据+AI素养微认证嵌入六大职能的真实业务,如“优化一个订单流程”“做一次新品GTM”,能让你在下一轮岗位调整时多一个选项。

2. 把数据当资产

从今天开始,养成“数字记账”习惯:健康数据存在国家医保 App,运动数据存在可穿戴设备,消费数据存在个人云盘。未来,当你需要申请保险、贷款、甚至找工作,这些数据也许就是你的信用证明。

3. 把好奇心当投资

关注最新 AI 工具,遇到能解决你工作痛点的工具,大胆申请内测。政策明确:推行更富成效的学习方式,推动育人从知识传授为重向能力提升为本转变,构建智能化情景交互学习模式。

正如《AI狂潮下如何逆袭?吴恩达:这份职业转型指南请收好!》写到,数治网院iDigi通过知识-能力-实用三维升级,即从“听说”到“明白”、“知道”到“做到”、“纸面”到“地面”的闭环,借助AI工具与动态技能树实现个性化、可持续的人才发展路径。

十年很短,别等幕布拉开才发现还没做好准备。人工智能+,不是简单地把机器塞进旧世界,而是重新设计世界的运行规则。国家负责搭好舞台,企业负责写好剧本,普通人负责演好自己的角色。

来源:国家发改委。本篇针对全文结合生成式 AI 做出的核心摘要和解答,仅作为参考,请以原文为准。图片:Spenser Sembrat,Unsplash

碎片化学习,上 shuzhi.me !数智有你,一课开启:

- 一听微课堂破解“学用脱节”:留存率能做到81%

- 二问微学习培养“即插即用”:完课率能达到78%

- 三维微专业实现“产研融合”:在2周内完成迭代

所有课件、题库、问答基于海光认证iDTM+DeepSeek R1应用生成。免改免维云上多端AI透明化终身学习,现在我的台我来站!

更多有关模块课程、配套工具、框架问卷、服务矩阵以及整改案例等数治Pro一站式治理,欢迎扫码入群 @老邪 了解、获取。

一条评论